DALAM anggaran berbasis kinerja (performance budgeting), sebagaimana yang diterapkan saat ini, dikenal dua jenis belanja (pengeluaran). Pertama, belanja aparatur daerah, yang kemanfaatannya dirasakan secara langsung oleh aparatur daerah, tetapi tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

Kedua, belanja pelayanan publik atau sering disebut belanja publik, belanja yang kemanfaatannya memang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Perubahan ini mulai ditegaskan dalam Kepmendagri No 29/2002, serta diperkuat lagi melalui UU No 17/2003 tentang Keuangan Daerah.

Ketentuan itu mengamanatkan bahwa penyusunan APBD harus berdasarkan pada kinerja. Oleh sebab itu, sistem anggaran lama -anggaran rutin dan anggaran pembangunan- dinyatakan tidak berlaku lagi. Setiap mata anggaran harus Begitu pula anggaran tidak harus didesain berimbang, karena boleh surplus dan boleh pula defisit.

Belanja aparatur meliputi belanja administrasi umum, operasional dan pemeliharaan, belanja pegawai atau personalia, pengadaan rumah dinas, pengadaan mobil dinas, dan biaya perjalanan dinas. Sedang belanja publik, misalnya, meliputi belanja untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tetapi baik belanja aparatur maupun belanja publik masih dibagi lagi menjadi tiga kategori: administrasi umum dan pelayanan; operasional dan pemeliharaan; serta belanja modal.

Perubahan aturan tersebut sempat memunculkan kebingungan di kalangan eksekutif dan legislatif. Sering terjadi kerancuan dalam memahami pengertian apa saja yang termasuk dalam belanja aparatur, serta apa pula yang termasuk belanja publik. Kelemahan batasan tentang bagian belanja aparatur dan publik, dengan mendasarkan pada dampak yang dinikmati dari belanja tersebut, menyebabkan kebingungan tersendiri bagi pelaksana penyusun anggaran di tingkat unit kerja.

Tidak Sama

Persoalan-persoalan teknis seperti inilah yang sering ditemui dalam praktik penyusunan rencana anggaran satuan kerja (RASK). Akibatnya, tidak jarang ditemukan pemahaman yang berbeda untuk sesuatu hal yang sama. Contohnya, gaji guru negeri termasuk bagian belanja publik atau aparatur? Terutama jika guru yang dimaksud menjabat kepala sekolah.

Dalam batas-batas tertentu, puluhan kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah anggota / pimpinan DPRD periode 1999-2004 di berbagai daerah juga ikut dipengaruhi kebingungan serta kerancuan legislatif dan eksekutif dalam penyusunan anggaran. Bukankah setiap Perda APBD, dan perubahannya, tak pernah diteken sendirian oleh salah satu dari kedua lembaga tersebut?

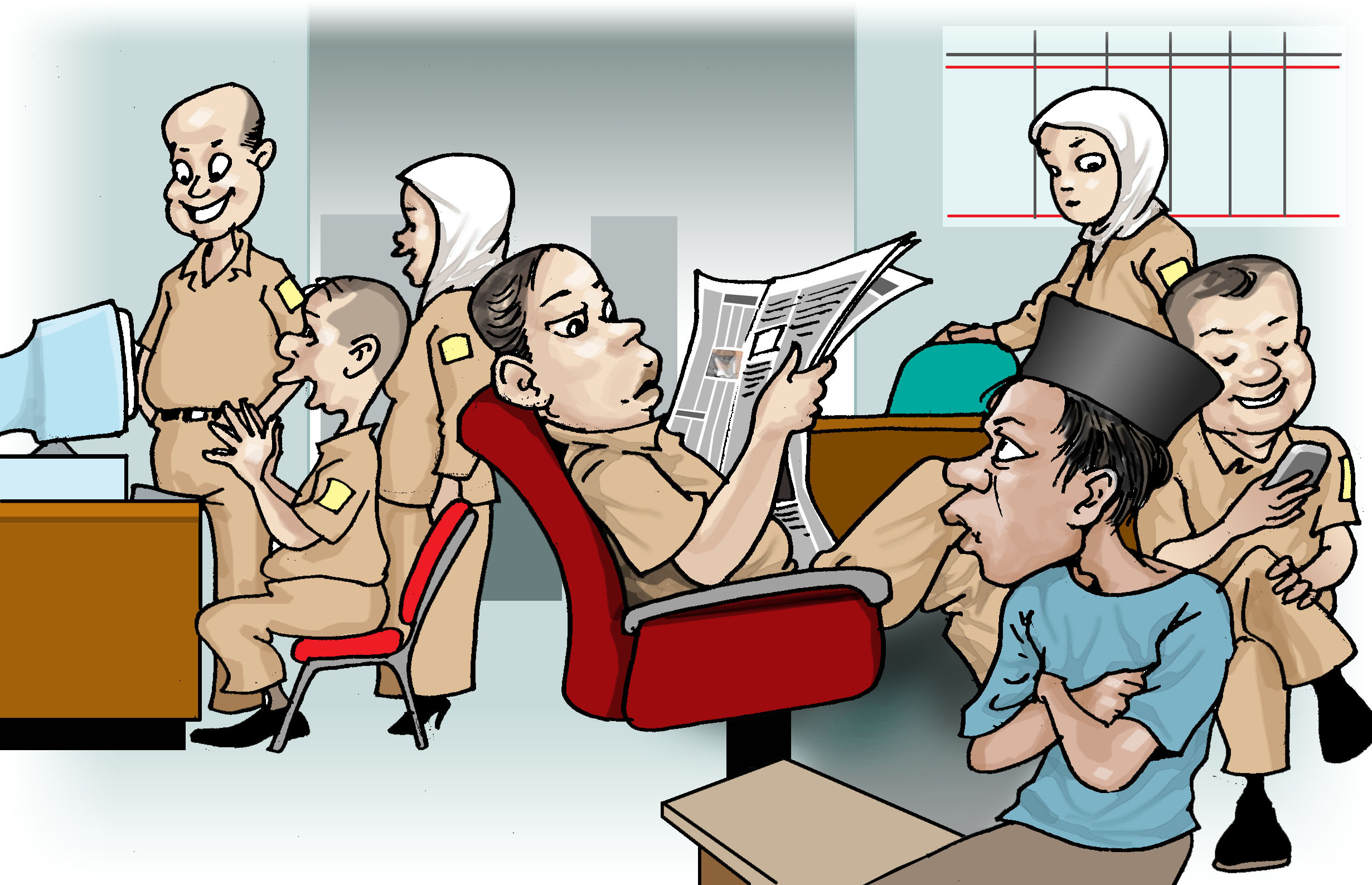

Hingga tahun 2003, disain anggaran daerah yang satu tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Akibatnya belanja publik selalu menjadi anak tiri. Porsinya selalu kalah dari belanja aparatur .

Padahal, kalau otonomi harus bermuara pada pemberdayaan masyarakat, mestinya anggaran publik lebih besar ketimbang belanja aparatur.

Menurut Rinto Andriono (2003), belanja publik di daerah rata-rata baru sekitar 20-30 persen. Penyebabnya antara lain PAD yang minim, sehingga sumber utama APBD masih mengandalkan dana perimbangan dari pusat (terutama DAU). Sedangkan DAU sendiri lebih banyak digunakan untuk membiayai gaji pegawai dan kegiatan operasional pemerintah daerah.

Barulah pada tahun 2004, sebagian besar daerah sudah memahami format baru ini. Hasil telaah LKOD-SM pun menunjukkan hal demikian. Terlihat dalam tabel, empat dari lima daerah yang diteliti mempunyai belanja publik yang lebih dari belanja aparatur.

Kabupaten Pekalongan, misalnya, menetapkan 34,94 persen untuk belanja aparatur, sedangkan belanja publik 65,06 persen. Sedangkan APBD 2005 di Kota Tegal, yang sempat bermasalah sehingga Gubernur H Mardiyanto meminta direvisi, menunjukkan porsi yang sebaliknya.

Meski telaah LKOD-SM masih berlanjut pada 30 daerah lain, sebagian besar menunjukkan porsi yang lebih besar pada belanja publik. Dengan demikian, ia tidak lagi menjadi anak tiri sebagaimana terjadi pada tahun 2003. (32)

Leave a Reply